這其中有一種奇怪的矛盾。很多人抱怨孩子們讀寫能力拙劣,但一但有科技問世(如電子郵件、聊天軟體,部落格,以及簡訊),能激起人們對閱讀和寫作的興趣和機會,卻又因此引來新的抱怨。

這其中有一種奇怪的矛盾。很多人抱怨孩子們讀寫能力拙劣,但一但有科技問世(如電子郵件、聊天軟體,部落格,以及簡訊),能激起人們對閱讀和寫作的興趣和機會,卻又因此引來新的抱怨。2009年9月17日星期四

轉載﹕讀寫障礙 關鍵不在簡訊

這其中有一種奇怪的矛盾。很多人抱怨孩子們讀寫能力拙劣,但一但有科技問世(如電子郵件、聊天軟體,部落格,以及簡訊),能激起人們對閱讀和寫作的興趣和機會,卻又因此引來新的抱怨。

這其中有一種奇怪的矛盾。很多人抱怨孩子們讀寫能力拙劣,但一但有科技問世(如電子郵件、聊天軟體,部落格,以及簡訊),能激起人們對閱讀和寫作的興趣和機會,卻又因此引來新的抱怨。2009年9月16日星期三

2009年9月13日星期日

轉載﹕學業不良的“真相”

對於學業不良(或稱學習困難)現象,以往的研究,主要是在概念界定、特徵描述,原因分析和對策研究這四大主題下進行的。不可否認的是,這種研究無疑是有意義的。然而,關於學業不良問題的真假性,它的產生語境以及其根本存在狀況等深層次的基本理論問題並沒有得到澄清和闡明,從而使得學業不良研究總是停留在技術操作層面而難有突發性進展。

本文旨在對具體的教育心理問題進行普遍的哲學層次的解釋和分析,這只是初步的嘗試。

1.學業不良的不同界定是差異性理解的結果。

學業不良作為一個研究問題,是在現代科學,特別是心理科學產生之後的事情。然而,作為一種學習現象,或者說教育問題,它的歷史卻非常久遠了。當教育者發現一些受教育者的學習能力和學習效果都普遍劣於大多數人時,“學業不良”便已出現在教育者的視野中了。由於人在本體意義上是理解性的,即解釋學所說的“人是理解性的存在者”。那麼,由於社會文化,自身經歷和認識水平的差異,教育者和研究者對“學業不良”的界定和理解必定會表現出一定的差異性。這在許多關於學業不良的研究文獻中都可見到。

差異是普遍存在的,它必然影響“文本閱讀”,同時也影響人們對事物的看法。從廣義上講,一切人類的認識對像都可看作是文本了。由於文本呈現背景的差異和認識者的各種素質、傾向、興趣的差異存在, “閱讀”(認識)本身就表現為一個差異化的理解過程,但差異化的理解同時也為理論發展開拓了廣大的空間。

2.人生而學業不良。

首先,從人類群體上看。不管說“人是萬物的尺度”,還是說“人是萬物的主宰”,在終極意義上,人仍然是渺小的。人的生命是有限的,人的智慧是有限的,人的力量是有限的。在宗教上,人在上帝面前永遠都是有罪的,何談良好;在哲學上,人從來不曾擁有智慧,人能做的只是愛智慧,去追求智慧;在科學上,人在宇宙中只是一顆微不足道的塵埃,蒼穹的博大與奧妙,人又何嘗洞悉過。

其次,從人類個體上看。剛出生的人在整個“動物王國”裡被認為是最脆弱的。一口水都有可能會奪去他的生命。如果沒有親人的照顧,他的存活將是一件困難的事情。

由此可見,人並不比萬物高出一等,人生而學業不良。所不同在於這種不良的程度有所差別而已。

3.學業不良是視域融合的遮蔽。

人自降生,呱呱落地,而大地已是人文世界,人與此世界不可分,就如樹不能脫離大地一樣。人總是向著此人文世界而在,他必須在此人文世界中,他必須理解自己,建構他在這個世界的意義。自從人有了世界,人就有了意義。而這種意義的生成和發展,更多的是在人通過現實發現過往,同時又經過歷史建構當前而實現的。這就是說,人須有兩種視域,歷史的和現實的,並且這兩種視域必定要交融參合在一起生長、發展。而學業不良者,往往是視域單調,或視域遮蔽的人。

關於學業不良的成因,已有的研究大多都是從認知水平,心理健康和社會交往等方面入手的,但更為重要的方面卻被忽視了,那就是人的自我理解。自我理解,不僅包括對自身認知,情感和意志的認識和理解,還包括對自己處境,諸如社會環境,家庭氛圍和學校文化的認同和理解。一個學業良好者必定是一位自我理解良好的人。學業不良,往往在深層次上表現為自我理解的遮蔽。

那麼,如何提高自我理解呢?最重要的是能對他者的處境表示“同情”;能對自身的狀況深感“同意”。這種同情,更多的是一種共情,一種關切的情懷;這種同意,更多的是一種願意,一種承認當前現實,卻又願意改進和進取的意願。

2009年9月11日星期五

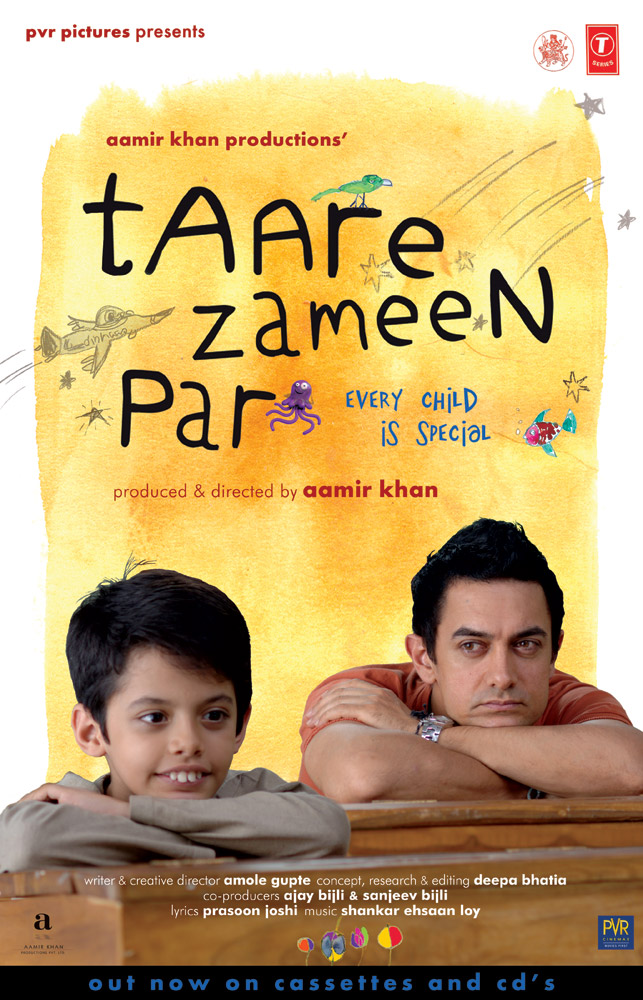

轉載﹕我的世界讓所有人震驚-心中的小星星

由印度「三k天王」之一的阿米爾罕自編自導自演的「心中的小星星」,再次切入教育問題,教育對一個孩子的價值與意義究竟是什麼?到底該如何看待一個「與眾不同」的孩子?

將發成績的災難以動畫方式呈現,導演一開場就提醒我們伊翔是個獨特的孩子,他看世界的方式和其他人不同,教室外的藍天白雲總是比書本更有吸引力,他不懂形容詞,只看見那些字母在跳舞,老師強迫他閱讀,他只好「嗚哩哇啦」亂唸一通,老師不了解這是一個孩子「學不會」的逃避行為,總是主觀的認為「學的慢」還可原諒,搗蛋代表態度惡劣,那個壞孩子的標籤就這樣貼上了。

阿米爾罕顯然想呈現一個和「貧民百萬富翁」相當不同的印度,那個全印度僅有5%能站上去的最頂端的精英世界,是包括伊翔父母在內的印度父母,最嚮往孩子進入的「贏者圈」。總是考第一名的哥哥約翰,已經取得入場券,相對之下科科零分,三年級唸二次,忘了寫作業就蹺課,還逼著哥哥冒名寫請假單的伊翔,簡直連邊都摸不到,不知所措的父母,只能「別無選擇」的將他送到寄宿學校。

新紀元學校以紀律為特色,標榜專門馴服野馬,爸爸以為嚴格的管教可以糾正伊翔不認真、不專心的壞習慣,卻不知道懲罰對一個孩子心靈的挫傷有多深,那些打罵總是讓伊翔不斷的自責,我有這麼壞嗎?總是讓他不斷的害怕,我會不會做什麼都錯。自責與恐懼,讓他越來越混亂,越來越沉默,逐漸感覺不到痛,麻木取代所有的反應與情緒。

「轉機」總是電影不可或缺的元素,代課的美術老師尼康對即將枯萎的伊翔如同即時雨,這個美術老師很另類,吹著笛子扮著小丑登場,堅守校訓「秩序、紀律、成功」的其他老師不以為然,尼康卻說:「小孩不能在畫畫課表達情緒,你叫他到哪兒表達?」他真心接受「每個孩子都是獨特的個體,擁有不同的才華、能力和夢想。」所以必須讓他們自在飛翔,他讓孩子們畫畫,孩子們驚訝的問:「畫什麼,桌上什麼都沒有啊!」他回答:「這張桌子太小,容不下你們的想像力。」

相同的生命經驗,讓他發現伊翔在學習上的荒腔走板不是愚笨、不是怠惰,而是因為他有「讀寫障礙」:「一個八九歲的孩子,不會認字也不會寫字,基本的事都不會做,同年齡小孩能輕鬆上手的事,他都不會,他吃了多少苦頭?他的自信心都被摧毁了,藏起他的無法克服,他想必是和全世界做對了,一定在這裡大肆胡鬧,幹嘛承認我不會做,不如說我不想做,和大人一樣啊。現在他連叛逆心也在那裡被摧毁了。」

對「讀寫障礙」一無所知的父母無法理解,無助的媽媽問:「為什麼是伊翔?」尼康說:「我無法回答,可能發生在任何人身上。」我們明知不可控的災難、悲劇隨時可能發生,但就是無法接受:為什麼是我?

爸爸則是憤怒,怎能接受自己的品種不良?他說:「你是說我兒子不正常?智障?」

尼康拿起伊翔的畫對他說:「仔細看,這是想像力豐富的精明腦袋,遠比你我更有才華。」

爸爸不以為然:「這有什麼好處?」

尼康說:「你為什麼只想到好處?」

爸爸回答:「不然怎麼辦?他要如何和人競爭。」

尼康說:「外頭是個競爭激烈的無情世界,每個人都想培育優秀的人才,每一個人都想得高分,差一點就不行。我才不信這一套,每個孩子都是獨特的,擁有不同的才華、能力和夢想,但每個人都不顧一切地,想把每根手指拉的更長。」

怒氣未消的尼康對好友潔冰抱怨:「那麼愛比賽甘脆養賽馬,不要養小孩。」他去找校長希望學校協助伊翔,校長說:「老師哪來這麼多時間,全班40人只照顧這個小孩?」原來我們並非不了解「每個孩子都是獨特的個體」,只是在現實的無奈以及教導的方便下,只得犧牲真理。

看到伊翔因為傷心離家而做的翻頁書、充滿故事的畫畫作品,尼康知道這個孩子能夠跳脫框框去思考,於是他決定用自己的方式挽救伊翔。他在美術課裡藉著歷史上的傳奇人物愛因斯坦、達文西、畢卡索、華德迪士尼甚至尼爾戴蒙,讓孩子們了解「讀寫障礙」的孩子,也能讓全世界震驚,他說:「我要讓你們知道我們當中就有,改變世界進程的人,因為他們能用不同的眼光看世界,他們的想法特別,不是每個人都瞭解他們,他們和世界對立,但他們一旦成功就令世人驚艷。」

伊翔的信心在被接納和被肯定中慢慢重燃,讀寫障礙則在尼康課後輔導強化下逐漸克服,恢復活潑自由的本性,伊翔自在揮灑創意,在全校師生美術大賽中,他的作品獲得冠軍,成績也由谷底躍升,他和尼康共同創造了傳奇。

有別於歐洲電影的言簡意賅,阿米爾罕用了二個多小時把故事說的很詳盡,但總結他所要傳達的仍是教育的最大力量:「關心。」這一點藉由尼康和伊翔父親的一段互動,清楚的描述。

拉瓦斯提先生在出差空檔特意來看尼康,並對他說:「我太太上網查過讀寫障礙的所有文章,我想讓你知道。」

尼康問:「為什麼?」

拉瓦斯提回答:「免得你以為我們為人父母不關心。」

尼康語重心長的告訴他:「關心,這很重要,關心有治療的效用,也能緩解痛苦。讓孩子覺得被需要,偶爾的擁抱和親吻,表示我的關心,兒子我愛你,如果你害怕就來找我,如果你摔跤、受挫,別擔心有我陪著你。強化信心,這就是關心,不是嗎?」

接著他提醒拉瓦斯提,請她太太順便查查「所羅門群島」這個關鍵字,他說:「在所羅門群島,原住民要砍伐樹木的時候,他們不會直接把樹砍倒,他們只會聚集在樹木周圍,大聲咒罵,咒罵那棵樹,過了幾天,那棵樹就會枯死了,它自己會孤獨死掉。」

教育的成效往往決定在「愛」與「冷漠」的選擇,這個簡單的道理,掌握孩子人生的大人卻總是不相信,或者學不會 。

★2008印度Film fare電影獎最佳影片、導演、劇本

★2008金馬國際觀摩影展-教育五次方單元選片---金馬影展觀眾笑淚交織、口碑沸騰

2009年9月1日星期二

2009年8月31日星期一

轉載﹕永續台灣- 為何要研究芬蘭? (2006年4月29日講稿)

地點:公務人力發展中心401會議室

主席:陳伯璋 教授(私立淡江大學 教育學院院長)(子計畫三主持人)

演講人:高正忠 教授(國立交通大學 環境工程研究所)

紀錄:池尻敬文、邱千蕙、許舜斌、簡芃、蘇玉馨

主持人陳伯璋教授:

今天邀請到交通大學環境工程所的高正忠教授談芬蘭教育相關問題。我會跟高教授結緣是看了國語日報的一篇芬蘭教育的介紹,覺得他分析的很不錯。看到環工學者對於教育的關心讓人很好奇,因此電話請教高教授來對我們的研究小組做芬蘭教育的經驗分享。PISA研究中,芬蘭是一個表現相當卓越且令人讚賞的國家。他的研究和許多教育實施有很多值得參考借鏡的地方。高教授是美國伊利諾香檳校區環境系統分析博士,回國後在交大擔任環安、副總務長、工程所所長等工作,他對於環保方面非常投入,但是對於各國總體教育政策也投入很多,是對教育關照的人士。

演講人高正忠教授:

謝謝陳教授的介紹。當初打電話時我以為是三、四位教授的群體計畫。但是沒有想到看看會議通知有這麼多專家,我本身不是學教育,所以如果有講錯請大家多多包涵。今天要介紹為什麼要研究芬蘭?為什麼覺得我們國家應該要研究?以及個人對國內教育粗淺的想法。在我的網站上曾寫過一些關於教育的文章,但是都很粗淺,請大家多包涵。我會介紹永續發展的一些概念,也談在新竹推動的幾個計畫,藉機宣傳一下。

(一)為什麼要研究芬蘭?

1. 2002環境永續指標(ESI)芬蘭連續兩年蟬聯世界第一 (Yale and Columbia Univ. and World Economic Forum: Joint Research Centre, European Commission, Finland won twice (2002 and 2005))

2002年環境永續指標(ESI)是耶魯大學、哥倫比亞大學跟世界經濟論壇合作所作,第一次芬蘭是世界第一,引起我的注意。2002年以前對芬蘭沒有概念,但是忽然間在環保領域內評比是世界第一。這令人相當好奇。那時丹麥揚言要在三年內追過芬蘭,結果不幸2005年ESI 芬蘭還是第一。第一次(2002年)評比公佈後,韓國100多名,韓國感到慚愧,馬上找一批人跟該團隊討論如何改善韓國環境上的表現,開始有一批人study 這些事情,造成漢城(首爾)清溪川的改變等。台灣環保團體比較不受重視,但是韓國環保團體開環境會議總統候選人不敢不來,因此常常比較容易推動事情。看看台灣 2005年公佈時146國家中的倒數第二。我們政府認為沒有這麼低,應該是130。但這並沒有好到哪裡去,尤其是環境面向是倒數第一,因此我開始研究芬蘭。

2. 芬蘭水質第一,環境第一是因為教育第一。

我開始研究後發現最成功的不是環境而是教育。於是我開始回想自己的做法,環工界學者比較偏向技術面發展而非最根本的問題:民眾的意識,如何保護環境是最重要的。砍一棵樹要等20年才會再回來。環保如果沒有很好的概念,破壞完再去補償或復育是很困難的。最重要的是作好教育,若根本不去破壞的話我們的環保資源和經費就不會這麼多。芬蘭教改差不多十年,但是顯然成功了。這是我開始研究的最重要動機,並非為了教育而是環保、永續發展,他們都是全世界第一。

3. 競爭力第一、政治透明度第一、文字能力第一的社會主義國家

近三年,芬蘭競爭力連續三年全世界第一,而且它還是個兩千萬人口以下的國家。政治透明度也是世界第一,議員九百多候選人上網選。PISA大家都知道就不用說了。但是很有趣是:

(1) 他們並非很知名的國家。Nokia和Linux都是芬蘭的,我們知道Nokia和Linux但卻往往不知道是芬蘭來的。

(2) 它不是英語系國家,可以說是東方語系的國家,所以芬蘭語不是很容易懂,比較難研究。

(3) 它跟台灣一樣沒有很好的天然資源,也是歐洲最後一個工業化國家。

(4) 1917年才脫離蘇聯,比中華民國還要晚六年。

它的發展很有趣,就像Nokia,一開始是做輪胎而非通訊。芬蘭這15年來被評為文字能力最高的國家,平均一個人可以講兩三種語言,它也是社會主義成功的國家,一般教授與一般中學老師薪水不會差太多。我覺得它成功的主要因素就是教育。

(二)怎麼研究?

一開始研究很痛苦,因為他們不是英語系國家。我的做法可以給大家參考,我已經拷貝給專案助理一些資料,也有書面資料。我的做法:

1. 上網去查,我雖然沒有去過芬蘭,但是交了很多芬蘭朋友。

2. 寄email給幾個大學還有芬蘭的國際連絡處,透過他們幫我介紹幾個人。還有接觸一>些學者。只要有問題、看不懂就email問他們。數據、改變原因之類的都是這樣問出來的。

我們現在看到的是芬蘭成功,但是不知道為什麼過去需要改變。這是我個人研究動機,現在來談為什麼台灣要研究它。我們不必要完全學它,但是芬蘭有跟我們相似的地方。

(三)為什麼台灣要研究?

因為它的過去就是我們的現在。

為什麼?1990年的時候芬蘭可以說可能是被我們台灣打敗的。我們的MIT (made in Taiwan)曾經風行全世界,就像現在的Made in China到處都有。芬蘭那時的製造業被亞洲新興國家>打敗,失業率高達16%,負債也非常的高,Nokia 輪胎也做不下去了。所以必須要改變,這>點跟現在的台灣很類似。1990-1992年是失業高峰期,很好玩的是男孩的失業率比女孩子還要更高。

那時芬蘭他們的結論並非是拼經濟而是拼教育,這是我蠻佩服的一點。另外一個國家,愛爾蘭也是在非常貧窮的時候去拼教育,讓每個勞工免費可以到高中以下。結果他們素質非常好,愛爾蘭現在是歐盟收入第二高的國家。這兩國有類似的情況,台灣國內研究教育者政府會跟你說:沒錢沒辦法做事,但是我發現他們正好就是在沒錢的時候去做事,教育不一定要有錢補助才能夠開始做。這兩個國家教育經費都比鄰近國還要低,都在不是很有錢的時候衝教育。

他們那時跟我們現在沒有太大的差別,以考試、分級為主。1992 時因為經濟蕭條,他們的思考方式是:面對未來,不能再以考試為主。所以開始提倡另一種另類教育,到了今天芬蘭的教育都非常的成功,全世界也都在研究它,德國號稱有2~3000 papers在研究芬蘭教育。>包括大陸也跟芬蘭做很多合作,甚至技職教育,他們的技職教育蠻令人讚嘆的,反觀台灣的技職教育是被消滅的。

(四)芬蘭的教育

芬蘭的憲法裡寫著,教育是基本權利,不能因為家庭經濟或者其他原因影響到受教育機會。PISA內所得到的優秀不只是優秀而已,有些地方讓人讚嘆。我們跟香港、韓國及芬蘭的差別,其中一個例子是學校間的差距。南韓和香港的學校差距變異數分別是47和42,但是芬蘭只有5。OECD有21%的人沒有達到數學第二級,但是芬蘭只有6%,更重要的是這種差距跟家庭背景沒有關係,這非常重要。義務教育表面上只有九年,但是有94%升到高中職、另外小部份人10 年義務教育,小學到大學都免學費。中輟生只有0.3%,可能是全世界最少。

台灣教育太重視前1%或2%的學生,但是大部分的人不是建中北一女。把這些人分離出來後,造成很多問題。後面的學生沒有好好的照顧到,中輟生造成的社會負擔非常大。他們在生長環境中沒有人去照顧。芬蘭的中輟生,包括沒有辦法就學的身心障礙人士,有26%受特別照顧,其中77%非全時補救教育。政府應該要鼓勵做這樣的事情。而若移民到芬蘭,有免費450到500小時的準備式教育幫助你融入芬蘭。最特別的是它補助地方政府讓當地政府可以申請移民的本國語當第一語去做教育,只要有四個學生就可以申請。這是全球化過程中值得學習的。

另一點是芬蘭有上千間的公共讀書館,每5000人一間。很多小孩的成長過程就是在圖書館中過的。還有些地方,如巴西的庫里奇巴,也非常令人讚嘆,可以參考綠色資本主義第14章,他們在推動知識燈塔,讓每個小孩走路就可以到有書的地方。我們在新竹推動的「書香再傳」就是持續這個概念。另外,新加坡也將賣場改成圖書館。

芬蘭是學生自主的,自己都有自己的學習計畫和目標。強調的不是個體間的比較。我們的小孩回家不喜歡讀書,但芬蘭閱讀情況是自主性的,一天兩三個小時,自己學會安排時間。我們幼稚園是會幫小孩貼好寶寶章,他們是學生自己貼。用這樣的方式培養自我負責。所以對他們而言,上學是一種樂趣,我們的小孩則是連讀研究所的原因也不確定。我們沒有自己的中心目標。

芬蘭高中教育的框架目標是:培養高綜合素質、個性健康全面發展、有創造力及合作、能獨立探求知識、熱愛和平的社會一份子。我覺得這些非常重要。我們要面對未來的全球化,雖然全球化我個人很痛恨它,但我也承認我們沒有辦法阻擋它,幾乎全世界都被全球化打敗。在課堂裡我和同學說,全球化是我們的第三次世界大戰。我們前兩次是世界大戰都是用槍彈,這次是全球化,而且無人可以抵擋。面對全球化,我們所強調的已經不是代工時代,很重要的就是創造力和合作的精神,能夠獨立創造。

前面是我對芬蘭教育的介紹,接下來要介紹一下我對看了芬蘭教育的感覺。第一個,他很鼓勵自我成長。其實很少人不成長,人生的過程一定會成長。如果自己跟自己比,就一定會成長,你就會很快樂。我曾經在報紙寫過一篇文章,因為我有一個高中學弟自殺了:「跟自己成長,每天都是第一」。結果有一個學弟跟我說:我不要爭第一了,我頂多第二就好。我說:根本就沒有第二,只有第一!因為你跟自己比,只有一個人,就只有第一沒有第二。為什麼是這樣呢?因為自己是跟自己比,會看到自己的成長,成功率也非常高。從20分到30分到40分,都是成長,所以你會一直覺得快樂。

就像我剛剛所講,他們幼稚園的小孩子是自己為自己打成績,他覺得他是好還是壞。他們說我自己要對自己負責,不需要去欺騙。我們這邊曾經有一個資優生在打成績的時候作假,冒簽父母的名字,被父母告。如果在芬蘭的話,就沒有必要去做這件事情,因為看的是自己成長,而我們強調的是競爭,很多地方就被扭曲。芬蘭老師重視的是:他自己是否學會成長的方法?而不是成績。從他們的教改以後,強調的就不再是成績,譬如在一個課堂裡面,他們做一個集體的作業,例如去編一份報紙,在這樣的過程中,比較優秀的學生就可以去帶比較弱勢的學生。這樣的話我們就不需要外面的社會資源去幫忙,在學校裡就可以帶起來。老師也會帶著學生,一起去創作。就國內而言,我覺得很可惜,我們的老師很認真,學生也很認真,但是都在同一個模式之下來做學習,競爭又競爭,使得資優生受害。為什麼我說資優生受害?我高中的時候創了一個康輔社,他們邀請我回去演講,我發現現在的高中生高一下就在當社團的社長,因為高二下就沒有時間了,沒有人要參加社團,也沒有人願意高二還當社長,不像當年我們當社長都當到高三。在這樣的清況下,每個人都在一樣的模式下一直K一直K,不但弱勢生沒有受到照顧,資優生也是壓力沉重。因為大家都要搶第一,而第一只有一個。

接下來我要介紹芬蘭的技職教育。一開始我看芬蘭的技職教育時很震驚,因為他們技職教育發展和我們完全不一樣。他們技職教育的學生比一般大學生多很多。後來我在研究過程中發現,他們高中生大約有 55%進入大學體系,其他才是進入技職體系。但是很有趣的現象是,他們技職體系與一般大學體系的人數,大概是六比四。這裡很重要的一點是因為他們很強調終身教育,所以技職體系中有許多學生都是回到學校繼續學習。他們的技職體系較一般大學還要蓬勃發展,甚至於他們總統的小孩也是選擇技職體系來發展。

在面對全球化的未來,是需要品質,沒有好的技職體系,就沒有好的技術人員,不容易把品質提升。他們的技職體系就像我們的大學生,不是以年級為來開設,而是以課程為主,所以一門課程中可能從 15歲到30 歲的人都有。現在大陸和芬蘭合作,也在學這個部分。甚至芬蘭人他們在工作中,例如在台積電或是某個單位,也可以上課。他們的技術大學已經比普通大學還要多。在國內我很擔心這一點,我們的技職教育一直被萎縮,我們鼓勵技職大學升成普通大學。我們都用台大、清大、交大的方式去看這些學校,鼓勵他們要提升,在我的感覺,這樣反而會讓兩個體系都完蛋,可能我說得太誇張,但我的感覺這樣的發展是非常不對的。

另外給大家看一些數據:這些就是他們的成人教育體系,他們的成人教育散布在每一個地方,是非常成功的。我們的教育部經常在做評鑑,評鑑的目的就是要使一些學校、科系退場,這是可惜的現象。沒有錯,面對少子化,必定有一些學校招不到學生,但是我們不能強迫把它淘汰,因為這些科系都是用資源建立起來的。其實我們可以作的是成人教育,雖然我們的小孩子越來越少,但有越來越多的成人是可以接受教育,甚至經濟也負擔的起。我認為高等教育要作的更好,有兩點必須作好,一是要把技職教育救回來、二是成人教育也要去發展。

另一點我發現,芬蘭的教改和我們不一樣,他們不否定過去的教育。我也覺得我們沒有必要否定過去的教育。為什麼?因為我們過去也是一個代工的時代,我們需要整齊劃一的功能和技術人員,我們那時候不強調創意也不強調合作,因為我們的技術比不上人家。在那個時代,其實我們也是靠教育來成功。當然今天的許多問題也是教育所造成,因為過度競爭。所以那時芬蘭的做法就是:時代不同了,必須去看未來。當時的芬蘭景況跟我們現在類似,那就是製造業衰落,而台灣現在筆記型電腦幾乎都不在台灣做了。但是芬蘭的教改有一點我們可以學習,他們沒有否定過去,而是教育民眾時代不同了,我們要去面對未來,我們必須改變。更重要的是,這個世界變得非常快,我們這一代的父母可能都無法面對未來,但是可惜的是我們父母還是過去的一些概念,這就是需要去思考的。

當今我們要強調的是合作,我們太強調考試的文化。我在學校教書的時候常常喜歡考open book,帶回家做一個禮拜。為什麼要這樣考試呢?因為真實世界裡絕對沒有三個小時可以解決的問題,真實世界裡的問題都要花長一點的時間去解決,而且真實世界很多問題都沒有標準答案。但是我們的小孩常會被陷在這個模式裡,當他看到一個題目,就會要求要有一個標準答案。以前我到美國去讀環境系統,指導教授上第一堂課的時候會跟我們說因為什麼原因,A是對的,到了第二堂課,又說了別的原因,所以A是錯的。到了最後,老師又說A.B都是錯的,C才是對的。一開始我很shock、很不能接受。但是回到台灣到現在我都還不敢用這樣的方式上課。

當我在研究教育時,我發現一個現象:我們的教改政策理念都是對的,幾乎很少是錯的,像建構式數學,也是對的。我女兒是建構式數學的一屆,而我負責教女兒的數學,當第一次看到建構式數學的時候,我發現我也不會,於是我到正中書局想買一本教師手冊,但最後我沒有買,因為太厚了,連我讀博士都沒有讀過這麼厚的一本書。但我後來研究它,發覺它的理念式對的,只是很可惜,它要求每個老師都要在短時間內學會,這太難了。

我們太強調競爭,過度的競爭,就會產生一些問題。我們以前幾乎都是中小企業,但是面對全球化,中小企業越來越難生存。就變成一個要跨國的方式,所以要改變思考的方式,需求也不太一樣,另外一個很重要的,就是一定要合作。當我們太強調競爭,就導致沒有辦法合作。在未來我個人認為,除了創新外,合作有兩個方式,一個是像Google,少數幾個人就可以做起來,還有像哈利波特,寫兩本書就可以賣全世界,全球化提供了這些人成功的機會。另外一個是像Nokia,雖然Nokia的技術可能比不上Motorola,但是它的創意第一。它怎麼作?就是讓全民都來幫他作創造,例如在學校裡辦手機創意徵稿,蒐集許多創意。這就是我們未來可以走的方式。

我舉一個網路上的例子說明為什麼合作是重要的:大家都聽過龜兔賽跑的故事,龜兔賽跑的第一集,就是我們從小聽過的故事—兔子停下來睡覺,所以輸了。後來又有了第二集,這次兔子不睡了,最後也贏得勝利,這證明敏捷而持續前進的人,是會跑在前面的,毋庸置疑。再來又有第三集,烏龜又來找兔子比賽,烏龜找了一條路其中有一條河,兔子跑到河邊只能乾著急,烏龜追上來以後,就優游的過河,贏得比賽,所以這個故事告訴我們:找到自己的長處,就是第一名,即使是從最後一名開始。烏龜也是從最後一名開始,重要的是找到自己的長處。在企業裡有這樣許多這樣的例子,例如說大家都熟知的 Microsoft。其實Microsoft很少是第一,除了行銷第一。它的MS dos出來的時候,在OS系統評比中是倒數第二,它的word比不上別人,它的 excel比不上別人,它的sql server比不上別人,它的IE比不上Netscape,但是這些第一名都不見了。甚至以前電腦界作的risc ,後來很多做計算機的都不做了,但是有一個公司,一直鑽研在做risc(這是聽李家同校長說的),到了現在所有做手機的都要去找他買,因為沒有人比得上他。YAMAHA也類似。我個人覺得,我們現在台灣有一個現象:有一個人是好的,大家就去追。但有一些事情是你只要持續的去做,就會是好的。之前我看到師大有一個教授研究蟑螂的,變成國際知名的蟑螂學者。在環工界,我的研究領域「環境系統分析」也是不太有人知道,還有人問我回國是否找得到工作。教育就是要教小孩找到自己的長處,看到自己的成長,甚至是連離開學校後都能自己去鑽研學問,去享受自己的工作,而不是一直等著退休。就像雲門舞集的人一天跳舞十幾個小時,都不覺得累;交大卻有三個教授過勞死,每天覺得自己很累。

龜兔賽跑的最後一集是,兔子背著烏龜跑,而過河時烏龜背著兔子,最後兩個人都是第一名。就像永續發展和芬蘭教育中都強調「共同成長」。永續發展中定義有兩點,第一點"Our common future" 便是說我們現在的發展不要影響後代發展的能力;第二點便是強調社會、>經濟、環境三個面向的兼具,這三個面向代表社會主義、資本主義、地球主義(或是綠色資本主義)的互相拉鋸,而政治或機構能力、教育、科技等三個支柱便支撐三個面向。

最後,我要和大家談我們在新竹做的夢。第一個是「書香再傳」,我們計畫每750公尺就有一個地方讓小孩借書看,不需要辦借書證也不用爸媽載,我們先從募二手書開始,希望小孩子能非常輕易的有書看,接下來希望推動種子書院,利用這些750公尺的書香再傳開始,請一些人出來帶課程。第二個計畫是「綠活圖」(綠色生活地圖),我們希望讓民眾了解、關心自家附近的環境、文化和歷史。最近報紙上也可以看到另一個計畫:千里步道,計畫能有步道讓人能以走路或騎自行車串聯全台灣。敬請大家能多多支持這些計畫,謝謝!