當父母發現孩子患得自閉症,除了難過、無助、心慌,接下來就是煩惱該如何幫孩子提升能力,到底該幫孩子選擇哪些療育,才不會擔誤到治療的黃金期?時間有限,不同療育類別的比例該是如何分配?

在特教領域待久了,雖然我著重在早療,但一直以來我都觀察到有三大能力是孩子在不同年齡層都不可或缺的。

這三大領域是:溝通、社交能力和行為管理。正因為這些都是重要的能力,父母們不僅是該朝這些方向去進行,還要切記要同時進行,因為很多能力到最後並不是各自分開發展,而是互相相輔相成。

還記得我之前有一個學生,當時孩子媽媽來找我的時候,孩子已經5歲,媽媽告訴我,孩子在三歲時就診斷為自閉症,媽媽為了要加強他的社交能力,於是將所有的時間和金錢都投資在社交課上,到了5歲,孩子雖然會對其他人有興趣,有非常好的眼神注視,但是其他的能力卻還是明顯地落後。

我也認識有另一種的極端想法的父母,認為孩子什麼都該學,將孩子的療育行程排滿滿,五花八門的課程樣樣也不少,深怕孩子接受的刺激不夠。我當然瞭解父母的心情,希望不要錯失任何的學習機會,可是從國外多年的研究顯示,我們的孩子在學習任何技能時都需要大量以及密集的練習,倘若孩子的療育課程種類太多,這也代表課程必須平均分配,那麼每一種課程上的量就不多,也無法達到孩子需要的密集練習。所以有很多家長向我說:「以為幫孩子安排上那麼多課,他就能學得多,沒想到幾年下來,跟我期待的落差很多!」

我還是需要重複一次,溝通、社交能力和行為管理是學習其他技能的基礎,也是孩子所需的關鍵能力!理想化的課程安排,就是讓孩子著重在這三項能力,並讓孩子有足夠的練習機會,密集地加強,孩子才會學得好,學的精熟。

*註:有些孩子需考量到肌力和感統的問題,課程就該應需求而調整。

針對這三大能力,孩子該學的內容應該包含哪些?

教會語言,達到溝通目的

很多家長非常重視語言的學習,語言能力的確相當重要,但是我需要強調,孩子會說話並不代表會溝通,或是能運用在對的地方。我們來看一個例子,小明對老師說:「你知道2+5=7嗎?3+4也等於7喔!」另一個小朋友小花卻對老師說:「蝴蝶!」其實在這個時候,老師是在講一本關於毛毛蟲變成蝴蝶的繪本。小明說的話不但句子長,有內容,而且好像又是個數學能力強的孩子。另一方面,小花說的話雖然簡短、不豐富,但是卻是符合當下情境且有向他人分享的意圖。 孩子學語言,要學的不單單僅是詞彙或是句子而已,我認為更是要能達到溝通的目的,才是學語言的重點。就算是無口語的孩子也需要學習溝通,也許現階段他還在學習仿音,我們還是要不斷地鼓勵孩子願意與他人溝通的意圖,同時幫他找到適合他現階段的溝通管道,不然往往我們就會看到當孩子無法和人溝通他的需求或感受時,他只能透過不適當的行為來發洩自己的情緒。

加強「你來我往」的社交互動

自閉症的孩子缺乏社交能力,也許有一些孩子跟自己熟悉的人能產生互動關係,但是這還是不足夠他們與其他人建立關係,或是讓他們交到朋友。希望孩子能對其他孩子產生興趣,第一步就是要常常營造孩子跟其他小朋友在一起相處的機會,一回生二回熟,相處多次,孩子才有可能激發出互動的火花。再來,就是要替孩子在相處時營造美好的氣氛,也就是每當小朋友在一起時,都有他們共同喜好的事物同時出現,搭配久了,孩子自然而然地會對小朋友產生好感。好感而帶來的骨牌效應,就是孩子開始會注意和觀察小朋友,掌握這個動機,帶入孩子可以一來一往的遊戲,互動就開始了!這幾個步驟看似簡單,事實上需要長時間與多次的練習,孩子才有可能進入下一個互動階段。

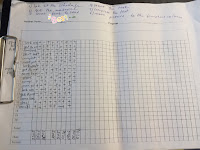

我們來檢視孩子有沒有以下基礎的社交能力呢?

✔與他人眼神注視

✔願意接觸同儕

✔會觀察同儕

✔對同儕有反應

✔主動邀約同儕來玩

✔能和同儕玩遊戲並不發生衝突

✔能和同儕針對一個主題對話

建立情緒和行為管理的能力

孩子若是缺乏自我管理的能力,他們在學習上以及人際互動上一定會遇到困難。怎麼說呢?我們試想一下,一個孩子當他不能安坐,上課時到處遊走,或是無法注意老師時,他能學習或吸收多少呢?也有一些孩子,常常出現不適當行為,像是自我刺激、上課時干擾他人、或是一有情緒時就爆發,拿旁人出氣,甚至自傷,這些狀況一定會影響他人對他的感觀,不敢接近他,想要交朋友就難上加難了!

依照孩子的能力,我們引導孩子的方式就會有所不同,但是我們通常都會運用幾個關鍵的策略,一是利用大量的視覺提示,比如說運用圖片來提供孩子在情緒來時可以處理的方式,或是用地墊來教孩子學習待在一個固定的範圍一段時間。另一個重要的概念,就是我們都是以漸進式的方式引導孩子,並在孩子有適當表現時大大增強他,讓孩子在有信心和有動機下達成學習的目標。

我們都希望孩子能表達能力強、交到好朋友、有自我控制的能力、能主動參與活動,這些能力對於自閉症兒童來說是最難學的,所以趁孩子年齡還小時,多投資心思和時間在提升這些能力上,對孩子是絕對有幫助也絕對值得的!

本篇文章由【兒童行為專家-袁巧玲 博士】授權刊登,未經同意禁止轉載

現任芙爾德教育中心督導:

http://www.steppingforwardedu.com

著作:

1. 親愛的小寶貝在想什麼

http://www.books.com.tw/products/0010593295

2. 關鍵七招孩子真好教

http://www.books.com.tw/products/0010431268

3. 請你跟我這樣教自閉症幼兒

http://www.books.com.tw/products/0010623926